Per verificare il buon funzionamento dei rivelatori di raggi cosmici, un esperimento sempre valido è quello di portarli ad alta quota e verificare l'andamento in funzione dell'altitudine. Tuttavia il rivelatore in questione è stato progettato per uno scopo preciso che è quello di verificare la formazione di eventuali sciami di particelle (gamma) sotto spessori di materia e presumibilmente anche sotto la superficie dell'acqua.

Il passo del Furka location per James Bond.

Furka pass

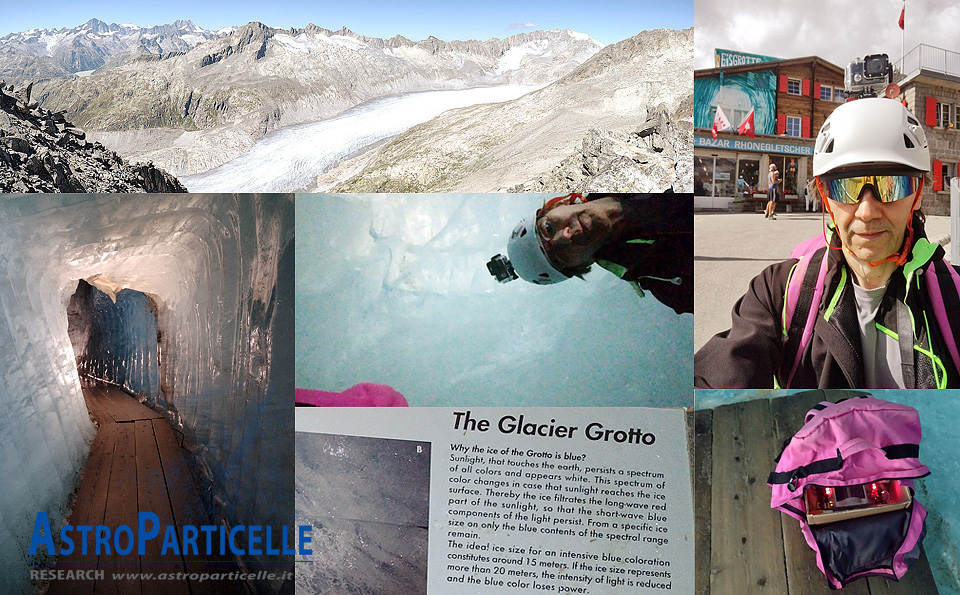

Il passo del Furka è una rinomata località della svizzera tedesca, location del film "Goldfinger" della serie James Bond 007 interpretato da Sean Connery (1964). Il passo si trova in una stupenda cornice alpina collegato col passo del Grimsel e del San Gottardo. La sua quota è di circa 2400 metri e poco più in basso c'è un altro pezzo di storia che è l'Hotel Belvedere. Di fronte all'hotel si trova il ghiacciaio del Rodano (Rhone in svizzero), il secondo per estensione durante l'ultima era glaciale, dopo l'Aletch, ora invece diventato uno dei minori. Il ghiacciaio del Rodano alimenta l'omonimo fiume e il fronte del ghiacciaio è caratterizzato da una grotta artificiale, l'Ice Grotto che dà la possibilità di immergersi letteralmente sotto alla superficie del ghiacciaio.

L'idea di base era di utilizzare il ghiaccio al posto dell'acqua come test per lo strumento, dato che il ghiaccio ha una densità di poco inferiore a quella dell'acqua. Le simulazioni matematiche suggerivano che fino a un metro di spessore di acqua (o ghiaccio), il rivelatore avrebbe potuto rivelare eventuali sciami di particelle gamma, per interazione tra i raggi cosmici e l'acqua stessa. La sorpresa è che lo spessore di ghiaccio sovrastante la grotta è in media superiore a una decina di metri, questo ha vanificato tale possibilità di misura, mentre è stato possibile misurare e con estrema chiarezza l'attenuazione dei muoni.

Il fronte del ghiacciaio del Rodano.

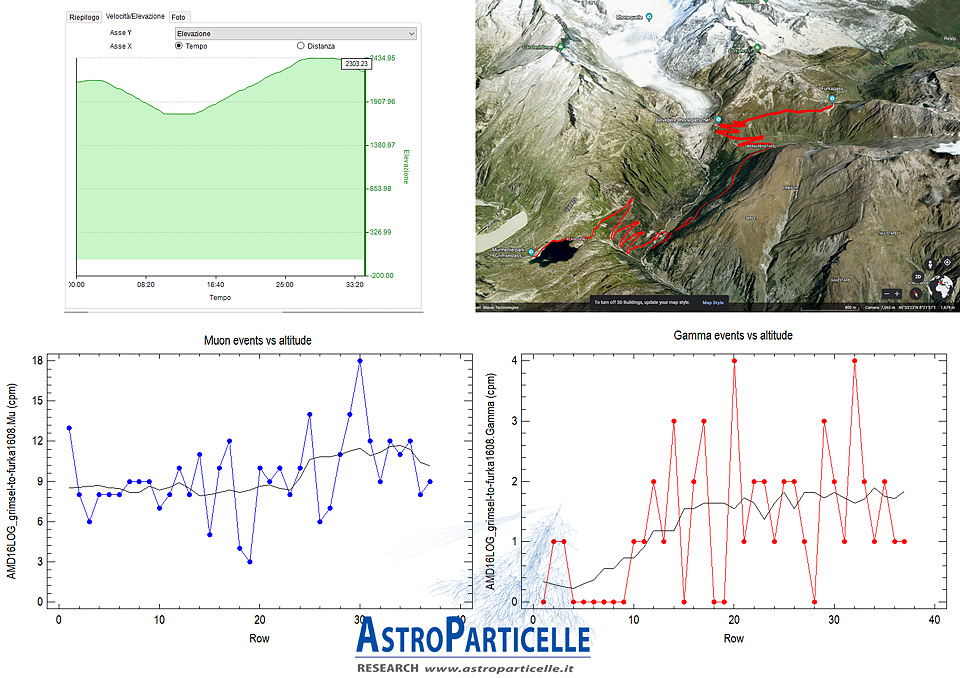

Un primo test sulle variazioni dei muoni rispetto all'altitudine è stato eseguito durante il trasferimento dal passo del Grimsel (2100 m) scendendo a Gletsch (1750 m) e risalendo al passo del Furka (2400 m). Il profilo della media mobile del rate di muoni misurato procede di pari passo al profilo di altitudine misurato dal data logger GPS.

Anche il rate dei segnali gamma assume un andamento in aumento con l'aumentare dell'altitudine. Questo è abbastanza normale se si considera che la radiazione cosmica aumenta con più si sale di quota. In realtà questi dati fanno parte di quello che si può considerare il rumore di fondo del rivelatore e saranno utili da confrontare quando il rivelatore sarà immerso sott'acqua.

Misure di raggi cosmici a confronto con l'altitudine.

In alto a sinistra il profilo di quota (l'altitudine varia da 2100 a 1700 e poi a 2400 metri), a destra il percorso effettuato; sotto a sinistra in blu i muoni e a destra in rosso i segnali dagli sciami di raggi gamma.

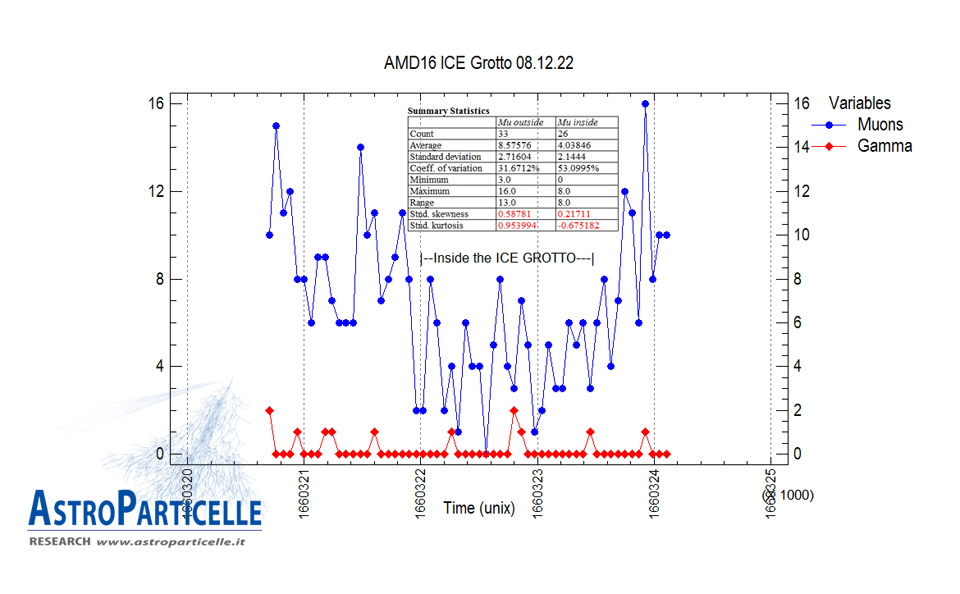

Misure nel Ice Grotto

Un secondo test - quello più interessante - è stato eseguito a partire dal parcheggio attinente all'entrata del "Ice Grotto" (rivelatore in spalla) fino alla parte più interna della grotta dove è rimasto in funzione per circa mezz'ora per poi tornare a cielo aperto, sempre in funzione.

Misure di raggi cosmici sotto al ghiacciaio.

Lo spessore di ghiaccio sovrastante varia da 10 fino a 20 metri.

Il risultato come preannunciato è sbalorditivo, l'intensità dei raggi gamma come previsto è assente, mentre l'attenuazione dei muoni (di bassa energia) è evidente; all'interno del grotto i muoni calano vistosamente, il rapporto di attenuazione è del 47% rispetto all'esterno, quindi il calo è quasi del -53%.

Misure di raggi cosmici sotto al ghiacciaio.

Lo spessore di ghiaccio sovrastante varia da 10 fino a 20 metri.

Vista del ghiacciaio dal Klein Furkahorn e misure di raggi cosmici sotto al ghiacciaio.

Videoclip

Ora non rimane altro che organizzare l'esperimento target di questo rivelatore, ovvero le misure a immersione sotto la superficie di qualche lago, ma ancora data e luogo sono da pianificare...

M.A.

I Raggi Cosmici possono spiegare la formazione dei pianeti rocciosi 16.01.2025

Una questione chiave in astronomia è quanto siano onnipresenti i pianeti rocciosi simili alla Terra. La formazione di pianeti terrestri nel nostro Sistema Solare è probabilmente stata fortemente influenzata dal calore di decadimento radioattivo di radionuclidi a vita breve (SLR), in particolare 26Al (alluminio-26), probabilmente emessi da supernovae vicine. Tuttavia, i modelli attuali faticano a riprodurre l'abbondanza di SLR desunta dall'analisi dei meteoriti senza distruggere il disco protosolare. Un nuovo studio propone il meccanismo di "immersione", in cui la nucleosintesi dei raggi cosmici in un'onda d'urto di supernova riproduce le abbondanze stimate di SLR a una distanza di supernova superiore a quella prevista dal meccanismo di "iniezione" classico da supernove vicine. A supporto di questo scenario, si stima che le stelle di massa solare negli ammassi stellari sperimentino tipicamente almeno una di queste supernovae entro 1 parsec. Ciò suggerisce che le abbondanze di SLR simili a quelle del Sistema Solare e la formazione di pianeti terrestri siano più comuni di quanto si pensasse in precedenza...

Fonte: Science Advances

Un Pulsar… Ma Che Ne Appaiono Tre? 13.12.2025

Un miraggio nei Cieli Gamma. Astronomi e astrofisici si sono posti una domanda intrigante: perché alcune mappe del cielo gamma mostrano più sorgenti luminose vicino a un pulsar, anche se non ci sono stelle reali in quei punti? Secondo un nuovo studio, la risposta potrebbe essere un’illusione ottica cosmica. I raggi cosmici, sotto forma di elettroni ultra-energetici lanciati da un pulsar, viaggiano lungo i campi magnetici turbolenti della Via Lattea. Quando questi campi sono allineati con la nostra linea di vista, possono proiettare emissioni gamma in più punti del cielo, creando quello che gli scienziati chiamano “mirage halos”: aloni luminosi che sembrano sorgere lontano dalla vera fonte. In altre parole, un singolo pulsar può apparire come tre diversi oggetti gamma solo grazie alla geometria dei campi magnetici e all’effetto di proiezione. Simulazioni dettagliate mostrano come gli elettroni traccino percorsi filamentosi dando origine a bracci e punti luminosi che ingannano gli osservatori. Per distinguere questi miraggi dalle vere sorgenti, gli astronomi confronteranno i dati gamma con osservazioni a raggi X, che rispondono in modo diverso alla direzione del campo magnetico. Questo lavoro ci ricorda che la struttura magnetica della Galassia può modellare ciò che vediamo nel cielo ad alte energie — e che ciò che sembra “molto” in realtà potrebbe essere solo un trucco prospettico...

Fonte: Astrobites

Accedi | Registrati